三湘都市报·新湖南客户端全媒体记者 田甜 通讯员 熊思思

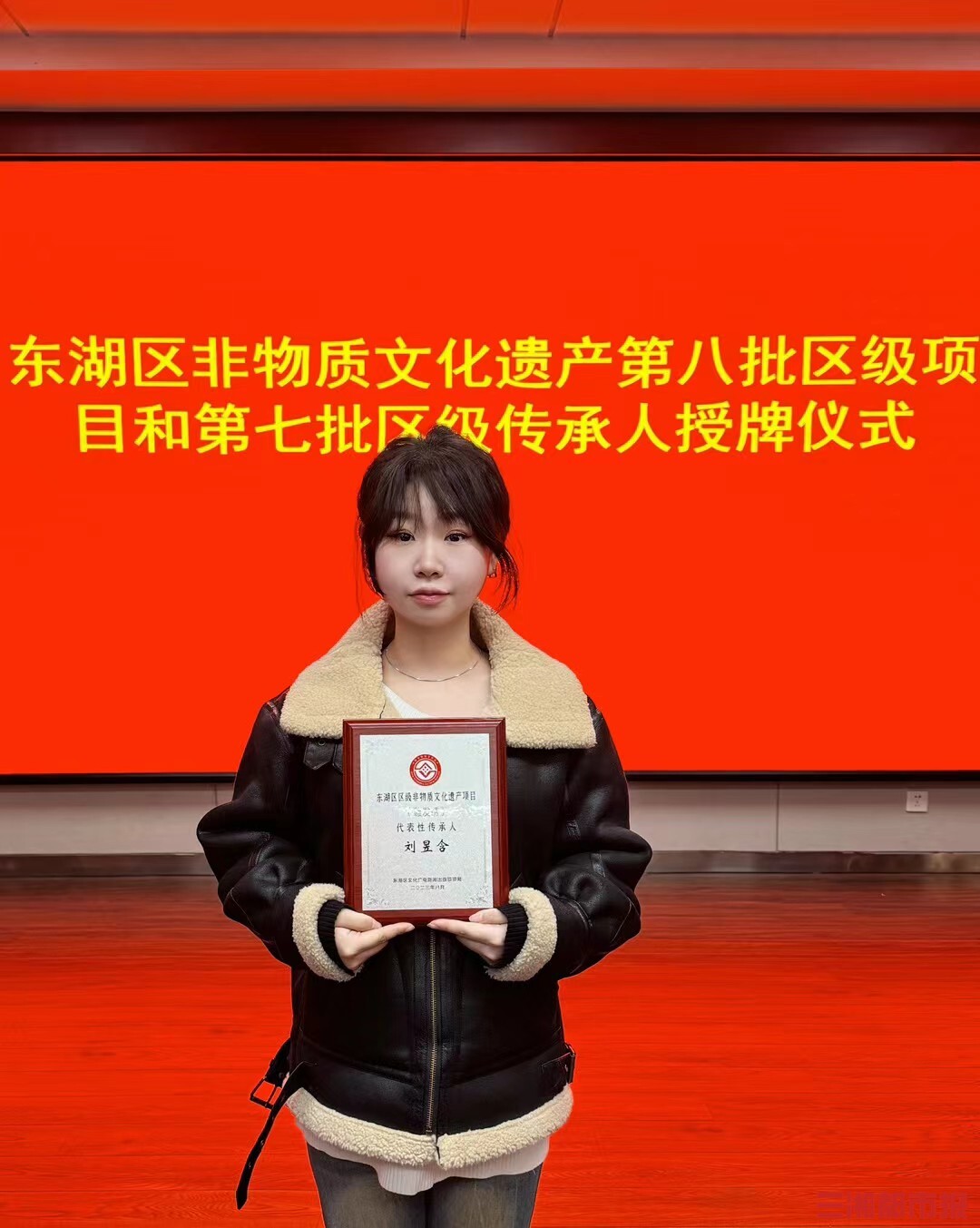

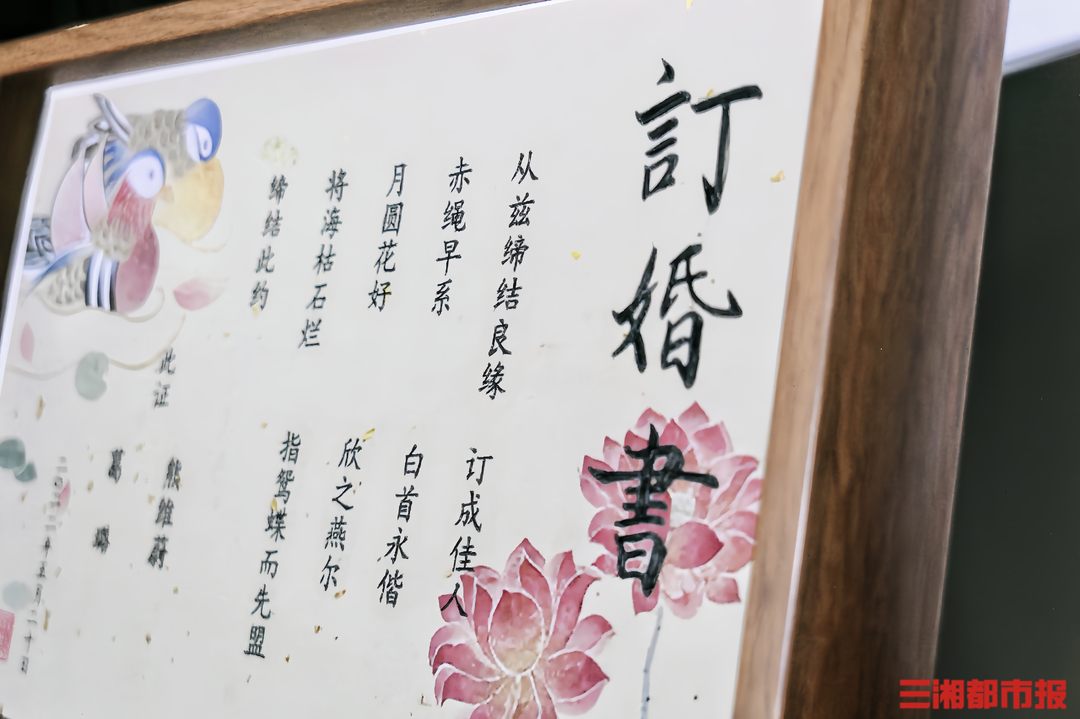

长沙市汉服文化产业协会的工作室里,90后姑娘刘昱含手捻一缕青丝,在锦缎上细细绣制一封特殊的婚书。那丝线并非寻常桑蚕丝,而是取自新人共同的头发。作为江西省非物质文化遗产代表性项目“赣发绣”的第十八代传承人,刘昱含将发丝化作情感的纽带,无论是新人的婚书、婴儿的胎发绣,还是缅怀亲人的纪念作,都在她手中被赋予可触摸的温度。

10月8日,刘昱含向记者讲述了自己与赣发绣的故事。

从家族使命到“爱的具象化”

“这门手艺是我母亲家族世代传承的,从我太婆那辈起便未曾中断。”刘昱含说,尽管从小耳濡目染,但真正决定将其作为毕生事业,是在五年前她大学毕业后。一方面是母亲年事已高,另一方面,是她愈发体会到这项技艺背后无可替代的人文价值。

“市面上许多非遗工艺品固然精美,却未必与‘我’有关。而赣发绣,是用自己的头发,绣出与生命紧密相连的作品。”在刘昱含看来,赣发绣最大的魅力,在于将抽象而深沉的“爱”具象化为可触可感的画面。“身体发肤,受之父母。头发自古被视为人的‘第二生命’,用它做绣线,作品便有了独一无二的情感联结。”

2020年,母亲绣制的《祭母文》成了刘昱含彻底投身传承的 “催化剂”。当时,母亲用自己与几位舅舅的发丝绣制了这幅作品,以此来怀念早已离世的外婆。“去年她六十岁生日,摸着那幅绣品哭了。她说:‘我想妈妈了。’”更令这幅作品弥足珍贵的是,参与绣制的舅舅不久后也离世了,“那发丝,成了舅舅留在这世间最后、也是唯一的痕迹”。

这段经历让刘昱含明白,衣物会旧,照片会泛黄,唯有这从身体取下的发丝,能让记忆永不褪色。她毅然返乡,决心让这门技艺传承下去。

守正创新,让古老技艺焕发新生

作为年轻一代的传承人,刘昱含在继承中创新,为赣发绣带来了全新的视野。她深知,要让非遗真正“活”下去,就必须走进现代人的生活。

与湘绣、苏绣等以桑蚕丝为线的四大名绣不同,赣发绣“以发为线”,拥有完整的24道工艺流程,以及36套大针法、24套小针法的技艺体系。头发质地特殊,绣品坚韧光滑,可经手触摸而不易损坏。

为了突破头发“非黑即白”的色彩局限,刘昱含和团队创新研发了植物漂染工艺。“漂染一个颜色需要8小时,但可以确保绣品一生不褪色。”这让赣发绣从传统的“墨绣”发展为绚丽的“彩发绣”,他们曾成功绣制《清明上河图》等复杂作品。

针对男士与婴儿发丝较短的问题,他们又攻克了“拼接”技艺,将几根短发拼接成一根长线,解决了制作中的实际难题。也正是因为头发坚韧不易损,赣发绣作品可以让人亲手触摸感受,刘昱含坦言,“这是一种其他刺绣无法提供的、与作品及其背后情感的直接互动。”

技艺的创新,最终是为了承接更多当代人的情感。刘昱含记得一对相爱七年的情侣,不顾家人反对,历经异地艰辛。婚前特意找到她,希望用两人的发丝绣婚书。“女孩说,戒指誓言是形式,而这封婚书,才是我们七年感情最真实的总结,是彼此生命交托的证明。”刘昱含回忆道。

如今,刘昱含正通过汉服协会、婚庆合作等方式,让发绣走进更多年轻人的视野。她期待,这项承载深情与记忆的技艺,不仅被更多人看见,更能走向更广阔的世界。

责编:田甜

一审:田甜

二审:朱蓉

三审:张军

来源:三湘都市报