摘要: 在国家教育数字化战略深入推进的背景下,针对当前职业教育中人工智能应用存在的“工具杂乱、数据分散、效果低下”等突出问题,本研究提出“一基双环”系统范式。该体系以“目标矩阵”为导航基座(一基),以“师—机—生”三元生态为协同中枢(内环),以“三纵三横”AI工具矩阵为实施路径(外环),覆盖“学生—教师—管理者”全主体,贯通“课前—课中—课后”全流程,构建了数据驱动、人机协同、生态联动的智慧教学系统。实践表明,该范式能够显著提升教学效能与管理水平,为职业教育课程智能化升级提供了一套可复制、可推广的系统解决方案。

关键词: 人工智能;职业教育;工具矩阵;教学创新;数字素养

随着《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》等政策文件的深入实施,智能化转型已成为推动职业教育高质量发展的核心战略。然而,当前数字化进程仍面临显著挑战:一方面,人工智能教育工具不断涌现;另一方面,却普遍存在“功能零散、数据孤岛、应用低效”等问题,导致教师面临“工具适配难、数据整合难、教学应用难”等多重困境。这不仅加剧了教学主体的日常负担,更对整体育人质量的提升形成制约。究其根本,在于缺乏一种能够将技术工具、教育理念与教学实践有机融为一体的系统化范式。

基于湖南科技职业学院多年的实践探索,本研究提出“一基双环”系统范式,并设计其核心载体——“三纵三横”AI工具矩阵,旨在从系统层面破解当前职业教育智能化转型的深层矛盾,为构建高质量职业教育体系提供理论支撑与实践路径。

1. 理论框架:"一基双环"系统范式的整体架构

1.1 范式内涵与设计理念

“一基双环”范式旨在从系统论出发,构建一个目标引领、生态协同、工具赋能的有机整体。该范式的设计基于以下理念:首先,强调以学习者为中心,注重个性化发展;其次,主张人机协同,充分发挥教师与AI的各自优势;最后,注重数据驱动,实现教学决策的科学化与精准化。

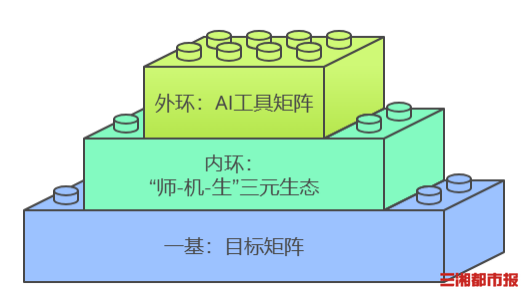

这一范式包含三个相互关联、层层递进的组成部分。作为导航基座的"目标矩阵"、作为协同中枢的"三元生态"以及作为赋能载体的"工具矩阵"。三个部分相互支撑,共同构成完整的教学赋能系统。其结构关系如图所示。

“一基双环”系统范式架构图

1.2 "一基":目标矩阵的导航定位功能

目标矩阵是整个系统智能化的基础与核心,主要解决"学什么、为何学"的方向性问题。其构建过程包括三个关键步骤:首先,通过行业企业调研和岗位能力分析,建立基于职业能力的标准体系;其次,利用自然语言处理和知识图谱技术,将课程标准转化为结构化的知识网络;最后,通过机器学习算法,实现知识节点与能力要求的智能匹配。

这个动态导航系统具有以下特点:一是可视化,学生可以清晰地看到自己的知识储备和目标要求;二是自适应,系统能够根据学习进度智能调整推荐路径;三是可测量,每个知识节点都有相应的能力评价指标。实践证明,该矩阵有效降低了因知识离散和认知断层带来的学习难度,为规模化个性化学习奠定了基础。

1.3 "内环":三元生态的协同育人机制

"师—机—生"三元教学新生态是范式的创新所在,主要解决"如何互动"的场域问题。这一生态重构了传统的教学关系,将AI数字人作为第三元纳入教学系统,形成了新型的协同育人模式。

在这一生态中,数字人扮演着三重角色:一是作为专业专家。基于课程知识图谱,提供7×24小时的精准答疑与深度讲解,从公式推导到代码调试,均可进行多轮对话与分步引导。二是作为创新教练。扮演“项目顾问”角色,集成行业案例与数据,协助学生完成从创意提出、技术选型到方案落地的全过程,打通“学创融合”的最后一公里。三是作为心理导师。借助情感计算技术,识别学生的学习焦虑与动机缺失,主动提供基于认知行为疗法原则的情绪支持与正向激励,成为学生信任的“AI良师”。

这种设计不仅解放了教师的生产力,使其能够专注于高阶思维培养和创新引导,更重要的是创造了更加包容、支持的学习环境,实现了规模化教育中的个性化关怀。

1.4 "外环":工具矩阵的赋能实施路径

“外环”是范式的抓手,主要解决"用什么工具、如何操作"的实践问题。它直接面向教学实践,是赋能功能的具体承载者。为确保“外环”本身不重蹈“杂散低效”的覆辙,我们创新性地设计了高度协同化的内部架构——“三纵三横”AI工具矩阵。该矩阵是“一基”与“内环”得以落地生效的关键技术保障。

2. 实施路径:"三纵三横"工具矩阵的设计与实现

2.1 设计原则与整体架构

"三纵三横"工具矩阵的设计遵循三个核心原则:一是流程贯通原则,确保教学全流程的无缝衔接;二是主体覆盖原则,实现所有教学参与者的全面赋能;三是数据驱动原则,通过数据流打通各个模块的功能孤岛。

矩阵的整体架构采用纵横交织的设计思路。"三横"着眼于教学主体,构建了服务于学生、教师和管理者的三个赋能平面;"三纵"着眼于教学过程,形成了覆盖课前、课中、课后的三个智能环节。这种设计既保证了横向的全面性,又确保了纵向的连续性,形成了一个有机统一的工具生态系统。

2.2 横向维度:教学全主体的协同赋能

学生端的"一人一案"成长路径基于目标矩阵和学习分析技术,为每个学生构建个性化的学习空间。系统不仅提供自适应的学习内容推荐,还提供实时的学习反馈和成长建议,真正实现了"因材施教"。

教师端的"备—教—评"智能工作箱整合了备课资源、课堂教学工具和学情分析功能。通过智能教案生成、课堂互动支持和学习效果评估等工具,极大地减轻了教师的事务性负担,使其能够专注于教学设计和创新实践。

管理端的数据驱动决策看板通过可视化仪表盘呈现教学质量、专业建设与就业匹配等关键指标。这些数据不仅支持宏观决策,还能够为教学改进提供精准指导,实现了管理工作的科学化和精细化。

2.3 纵向维度:教学全流程的智能闭环

课前智备环节重点解决教学准备个性化问题。系统基于动态目标矩阵,对学生的先验知识水平、历史学习表现及能力图谱达成度进行智能分析。对教师端,为教师智能生成差异化教案;对学生端,学习平台会精准推送个性化的预习包。这个过程实现了"以学定教",确保了教学起点的针对性。

课中智导环节着力构建人机协同的智慧课堂生态。数字人助手无缝嵌入教学全过程,为不同专业学生提供实时答疑、操作指引与故障排查等多维度支持,全面覆盖理实一体、实训模拟等多种课程类型。系统基于实时学情数据自动分发差异化实践任务,并动态记录与分析学生操作行为,为教师提供精准的课堂洞察与学情可视化看板,助力教师开展个性化干预和高效组织探究式、协作式学习活动,真正实现因材施教。

课后智评环节致力于实现学习效果的精准评估与持续优化。系统通过自适应测验、虚拟操作考核等多模态自动化测评工具,结合学习过程数据进行深度学情分析,生成可视化的个体与班级学情诊断报告。报告不仅精准定位知识薄弱点和技能短板,还能基于目标矩阵能力图谱,为每位学生推送个性化的矫正资源包与强化训练路径。这一智能反馈闭环确保了学习问题及时被发现和解决,有效支撑了"掌握学习"模式的实现,促进了教学评一体化的落地。

2.4 系统集成:数据协同与功能联动

为实现矩阵内部的有效协同,构建统一的数据中台和标准化的接口规范。通过数据流的设计,实现了纵横两个维度的有机联动:学生的学习数据实时同步到教师工作台,课堂表现数据及时反馈到管理看板,教学管理决策又反过来指导个性化教学的开展。

这种集成机制确保了各个工具不再是信息孤岛,而是形成了一个数据共享、功能互补的有机整体。例如,学生在课中的练习数据会自动更新其个人学习画像,并触发相应的学习资源推荐,同时为教师提供教学调整的依据,为管理者提供质量监控的参考。

3. 实践成效与推广应用

3.1 实施效果评估

以湖南科技职业学院国家精品在线开放课程《Java框架技术》课程为例,该范式的系统性应用展现出显著的多维成效。课前阶段,基于动态目标矩阵与学情诊断数据,系统自动生成包含微课视频、思维导图和前置知识检测的个性化预习资源包,有效帮助学生建立知识关联、明确学习路径。课中环节,教师依托智能教学平台组织实施项目驱动教学,数字人助手通过自然语言交互为不同学习进度的学生提供实时答疑、代码调试和架构设计指导,有力支持了分层教学与协作探究。课后阶段,系统通过多模态学习分析生成结构化诊断报告,精准识别知识掌握缺口与技能薄弱环节,并自动推送定制化的强化训练项目与拓展学习资源,形成“测评—诊断—干预—提升”的完整教学强化闭环。全过程体现了智能工具协同、数据融合驱动与教学流程重构的有机统一。

3.2 推广价值与适用性

该范式目前已成功应用于软件技术、智能制造、数字媒体等领域的20余门专业课程,展现出良好的普适性与可扩展性。在援疆、援琼等教育帮扶项目中,通过本地化资源适配和双语支持,有效促进了偏远地区职业教育质量的提升;在国际合作方面,借助多语言版本开发和文化情境融入,已成功推广至东南亚多国,成为彰显中国职业教育数字化成果的智慧解决方案。其模块化、平台化的设计理念,为不同区域、不同专业背景的院校提供了可复制、可裁剪的实践路径。

4. 结论与展望

本研究提出的"一基双环"系统范式及其"三纵三横"实施路径,为破解职业教育智能化转型的难题提供了系统化解决方案。实践表明,这一范式不仅能有效提升教学质量和管理效率,也推动着教育理念与教学模式的渐进式完善,助力职业教育在技术应用基础上,向教育生态的进一步优化迈进。

未来,可从三个方向深化研究:一是探索与新兴技术的深度融合,打造更加沉浸式的学习环境;二是扩大应用范围,通过跨区域合作验证范式的普适性并完善标准体系;三是加强伦理研究,确保技术应用始终服务于人的全面发展。

(许彪:教授,湖南科技职业学院;黄蓉:教授,湖南科技职业学院;周甜甜:讲师,湖南科技职业学院;葛艳:讲师,湖南科技职业学院)

参考文献:

[1]祝智庭,戴岭,赵晓伟,沈书生.新质人才培养:数智时代教育的新使命[J].电化

教育研究,2024,45(01):52—60.

[2] 许彪,黄志刚,陈立.高职软件技术专业微课程应用范式研究[J].教育现代化,2019,6(80):127—128.DOI:10.16541/j.cnki.2095—8420.2019.80.053.

[3] 许彪,陈立,王湘渝.高职软件技术专业微课程开发模式研究[J].教育现代化,2019,6(66):115—117.DOI:10.16541/j.cnki.2095—8420.2019.66.040.

[4] 吴永和,刘博文,马晓玲.构筑“人工智能+教育”的生态系统[J].远程教育杂志,2017,35(05):27—39.

[5]朱永新,杨帆.ChatGPT/生成式人工智能与教育创新:机遇、挑战以及未来[J].华东师范大学学报(教育科学版),2023,41(07):1—14.

[6]蔡宝来.人工智能赋能课堂革命:实质与理念[J].教育发展研究,2019,39(02):8—14.

责编:杨斯涵

一审:余蓉

二审:黄京

三审:杨又华

来源:湖南日报