摘要:人工智能技术的浪潮正驱动职业生态深刻变革,职业教育的人才培养目标亟需从技能操作转向智能素养。AI思维作为理解、应用与驾驭人工智能的核心认知能力,成为职业教育课程重构的内在逻辑。本文聚焦课程层面,首先阐释AI思维的七大核心维度及其课程价值,进而剖析现有课程体系在承载AI思维培养时存在的内容滞后、模式单一等关键问题,最终提出以“通识奠基—专业融合—实践赋能”为核心的课程重构三层路径,旨在为职业院校提供一套聚焦课程、落地思维的AI思维培养实施方案。

关键词:AI思维;职业教育;课程重构

人工智能技术正加速渗透全球产业领域,不仅重塑传统行业生产模式与价值链,催生智能运维、AI训练师等新型职业,更推动全球职业生态发生结构性变革。作为技术技能人才培养主阵地,职业教育的核心使命已从培育“熟练操作者”,转向打造“能理解AI逻辑、应用AI工具、驾驭AI系统的复合型人才”。但仅仅掌握特定AI技术只能满足产业短期需求,而构建AI思维——即理解AI底层逻辑、以AI视角拆解专业问题、规避AI伦理风险的思维范式,才是学生抵御技术迭代、适配未来职业的核心素养。因此,职业教育课程体系应以AI思维为内核,打破传统教学边界,开展全面且深刻的重构,实现人才培养与智能时代产业需求的精准对接。

一、AI思维的内涵及其对课程重构的引领价值

1.AI思维的内涵

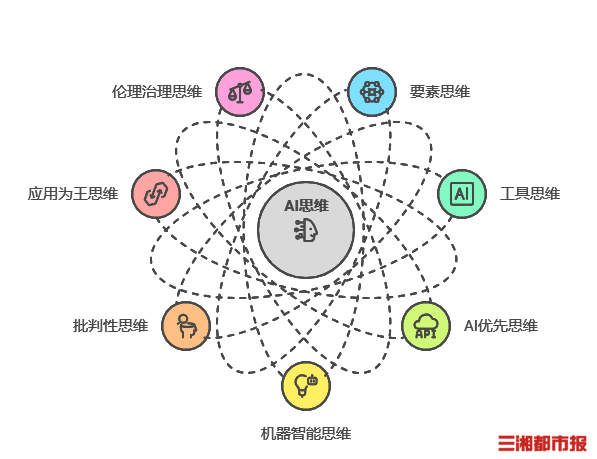

AI思维是一种在认知、行为与伦理层面系统应对智能时代挑战的

思维范式。在智能时代,AI思维不仅是应对技术挑战的关键,更是职业院校学生提升核心竞争力的重要保障,其内涵丰富,包含七大相互关联的思维维度:一是要素思维。深刻理解数据、算力、算法作为AI系统三大基础要素的协同作用。二是工具思维。主动拥抱并善用AI工具提升效能。以解决问题为导向,聚焦创造性与高价值活动,将AI工具作为延伸能力的“得力助手”。三是AI优先思维。在工作中优先考虑运用AI技术优化流程、挖掘潜能。四是机器智能思维。理性认知AI的能力边界与局限性,从而确立“人机协同”的合理范式。五是批判性思维。对AI的输出保持审慎的质疑精神,避免盲目信任,确保决策的准确性与可靠性。六是应用为王思维。聚焦于AI技术的实用价值与场景落地。不以技术本身为目的,而是以解决真实问题、满足用户需求为最终导向。七是伦理治理思维。将人类价值观与社会规范嵌入技术应用的全流程。在发展与应用AI时,始终坚守“以人为本”的原则,关注公平、隐私、安全与可控,确保技术创新服务于增进人类福祉。

2.AI思维的课程重构价值

对职业院校学生而言,AI思维是一种可迁移、能抵御技术迭代风险的通用能力。它帮助学生建立与智能系统协同共事的全新思维方式,使其不仅能适应技术飞速迭代的挑战,还能从技术的“使用者”逐步晋升为“驾驭者”和“解决方案设计者”,在未来职业生态中占据不可替代的位置,为长远职业发展奠定坚实基础。AI思维七大维度对应课程开发的不同侧重点:要素思维要求课程融入数据标注、特征工程、算法选择等基础内容模块;工具思维需设计具体任务引导学生熟练使用主流AI工具,如低代码平台、可视化建模工具;AI优先思维应在项目任务书中明确鼓励学生优先思考AI解决方案;机器智能思维需通过失败案例辨析、人机对比实验等内容使学生理性认知AI边界;批判性思维体现为对模型输出结果设置验证、评估与迭代优化环节;应用为王思维要求课程项目全部源于真实职业场景与产业问题;伦理治理思维则需在项目讨论、方案评审中嵌入隐私、公平、问责等伦理议题辩论。

二、当前职业院校在AI思维培养中的问题审视

直面职业院校在AI思维培养中的现实问题,是推动职业教育课程体系改革的前提。当前,职业院校在培育AI思维方面面临诸多挑战:

1.课程内容滞后,与技术应用脱节。众多职业院校的课程内容仍停留在“前AI时代”的传统知识体系,未及时引入本专业领域内成熟的AI应用场景,导致学生所学知识与行业智能化发展之间存在显著鸿沟。这种滞后性造成学生所学的知识体系与行业真实需求之间形成巨大鸿沟,毕业生进入岗位后难以快速适应智能化工作环境,不仅影响其个人职业发展,也削弱了职业教育服务产业升级的能力。

2.课程模式单一,难以支撑思维养成。当前,“灌输—接受”式的传统课程教学模式难以适应AI思维培养所需的沉浸与探究要求。由于缺乏基于真实产业场景的项目任务和开放性问题,学生难以获得在复杂情境中试错、反思与迭代的宝贵体验。而AI思维所强调的批判性思考、工具性智慧以及应用性能力,必须通过反复的、有指导的实践才能逐步内化。单一化的课程模式无法提供这种深度实践的土壤。

3.课程结构固化,跨域融合深度不足。当前职业教育的课程结构仍呈现出明显的专业壁垒,“人工智能概论”等通识课程与专业课程之间缺乏有机衔接与深度融合,导致学生学习内容碎片化、知识迁移受阻。尽管学生通过通识课掌握了基础的算法原理与AI概念,但由于专业课程教学中未能系统设计AI技术的应用情境与实践任务,学生难以将通用性AI知识转化为解决专业问题的能力。这种“知”与“行”之间的断层,反映出课程体系在跨域整合方面的结构性缺陷。

三、AI思维融入课程体系的三层重构路径

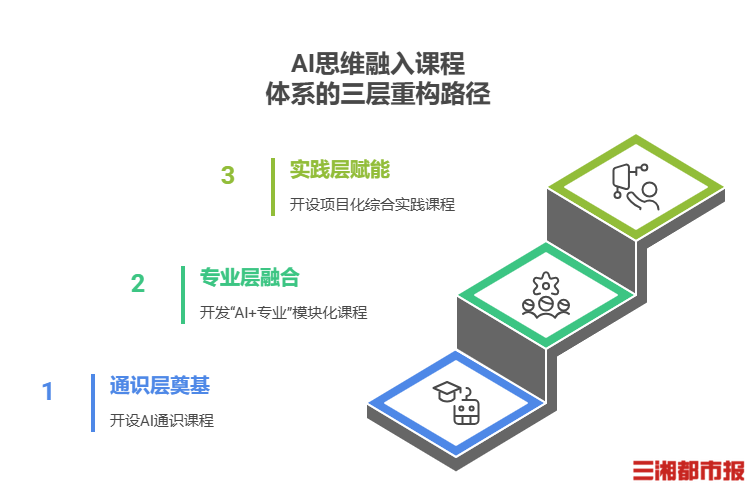

为系统化培育学生的AI思维,职业教育课程体系需从通识层奠基、专业层融合、实践层赋能三个层面进行重构,形成层层递进、相互支撑的实施路径。

1.通识层奠基:开设AI通识课程

面向全体学生,设立《人工智能素养》、《数据伦理与治理》、《AI工具应用与批判性思维》等AI通识必修课程群,为学生构建AI思维的基础框架。课程设计应遵循“重应用、轻理论”的原则,避免陷入深奥的数学推导与代码实现,转而侧重案例教学、工具实操与社会议题研讨。具体而言,应结合实际生活与职业场景中的AI应用案例,帮助学生理解AI技术;运用算法可视化工具,将复杂的AI算法以直观形式呈现,降低学习难度;开展沉浸式体验活动,让学生亲身感受AI技术的应用过程,进而建立对AI技术的基本认知框架与价值判断,为后续AI思维的深化奠定坚实基础。

2.专业层融合:开发“AI+专业”模块化课程

为实现AI思维与专业能力的深度耦合,需以专业群为单位,对现有课程体系进行模块化重构。首先,系统分析各专业对应岗位群的典型工作任务与工作流程,精准识别其中可被AI技术赋能的关键环节与能力缺口。在此基础上,打破原有专业壁垒,开发出一系列标准化、可灵活嵌入现有专业课程的“AI赋能模块”。这些模块兼具独立性、兼容性与实践性,既可作为原有教学单元的有效补充,也可多模块组合形成新的AI方向微专业。

例如:在电子商务专业中,开发“基于用户画像的精准营销模块”,涵盖数据采集、标签体系构建、推荐算法应用等内容;“AI客服机器人应用与优化模块”则包括对话系统设计、语义理解调试与多轮工单处理实战等,使学生掌握智能客服系统的部署与优化能力。

在机电一体化专业中,开发“工业视觉检测系统搭建模块”,重点训练图像采集、缺陷识别算法调用与结果分析能力;“设备预测性维护数据分析模块”则融入传感器信号处理、时序数据预测模型与维护策略制定,培养学生从数据到决策的智能化运维思维。

在财会专业中,开发“智能票据识别与处理模块”,涵盖OCR技术应用、结构化信息提取与凭证自动生成;“RPA财务流程自动化模块”则侧重于财务RPA机器人的设计、部署与异常处理,实现报销、对账等流程的自动化模拟与实现。

通过将上述模块以“嵌入式”或“替换式”有机融入《市场营销》《机械故障诊断》《会计信息化》等原有专业课程,不仅避免另起炉灶造成的课程冗余,更打通了AI技术与专业应用之间的“最后一公里”,使学生在熟悉的专业语境中完成AI工具的理解、应用与创新,最终实现从融合课程到融合思维的升华。

3.实践层赋能:开设项目化综合实践课程

为促进学生AI思维的综合运用与创造性转化,应在大二或大三阶段设置跨专业的项目化综合实践课程。该课程作为学生集成AI知识、技术工具与专业能力的核心载体,旨在模拟真实产业环境中的复杂问题解决场景。课程以企业实际痛点或高度仿真的模拟项目为驱动,例如“为某中小制造企业设计智能质检解决方案”“开发基于AI的动态定价系统”或“构建面向慢性病患者的智能健康管理平台”。学生以小组为单位,组建跨专业项目团队,在教师指导下完整经历从项目需求分析、技术方案选型、AI工具应用、原型系统开发、测试验证优化,直至最终交付与伦理风险评估的全流程。

在此过程中,教师的角色由传统的知识传授者转变为项目顾问、促进者和评估者,重点引导学生灵活调用所学AI工具与专业知识,应对项目实施中不确定的、多变的真实挑战。同时,可以将课程思政有机融入项目实施全过程:在项目选题阶段,引导学生关注国家战略需求与产业痛点,如“卡脖子”技术难题、乡村振兴、智慧养老等,培养学生的家国情怀与使命担当;在团队协作中,强调工匠精神与协作共赢,树立质量意识与责任意识;在技术方案设计与伦理风险评估环节,引导学生深入思考科技发展的社会影响,恪守职业道德,践行社会主义核心价值观,确保技术创新服务于人民美好生活需要;在项目总结阶段,通过对比国内外技术发展现状,增强学生的科技自强意识与产业报国决心。

通过这种“做中学”的深度实践,学生不仅巩固了技术操作能力,更关键的是培养了在复杂情境中批判性思考、工具化实践与伦理化决策的高阶AI思维,并在解决实际问题的过程中自觉践行科技报国、诚信负责的使命担当,最终实现从离散知识掌握到系统知识整合、从工具应用到思维驾驭、从技能提升到价值塑造的根本性跃迁。

四、结语

课程是教育理念最直接的载体,也是人才培养最核心的战场。面对智能时代的挑战,职业教育必须首先完成课程的自我革命。以AI思维为内核,通过通识课程普及思维、专业课程融合思维、实践课程升华思维的三层路径,系统化、模块化地对课程体系进行重构,是培养能驾驭智能技术、而非被技术替代的新一代职业人才的必然选择。这一重构过程要求教育者从知识传授者转变为学习情境与项目任务的设计者,最终通过课程的深度变革,使AI思维成为每一位职业人才的基因。

(许彪:教授,湖南科技职业学院;葛艳:讲师,湖南科技职业学院;黄蓉:教授,湖南科技职业学院;周甜甜:讲师,湖南科技职业学院)

参考文献:

[1]唐宁,郭常斐.人工智能赋能职业教育的三重维度[J].职教论坛,2020,36(06):6—12.

[2]聂健.人工智能时代下的高等职业教育人才培养目标研究[J].电脑知识与技术,2020,16(02):198—199+203.DOI:10.14004/j.cnki.ckt.2020.0212.

[3]秦朋绪.指向智能素养的人工智能课程项目化学习活动设计[D].江南大学,2022.DOI:10.27169/d.cnki.gwqgu.2022.001195.

[4]许彪,黄志刚,陈立.高职软件技术专业微课程应用范式研究[J].教育现代化,2019,6(80):127—128.DOI:10.16541/j.cnki.2095—8420.2019.80.053.

[5]许彪,陈立,王湘渝.高职软件技术专业微课程开发模式研究[J].教育现代化,2019,6(66):115—117.DOI:10.16541/j.cnki.2095—8420.2019.66.040.

[6]周甜甜,成奋华,黄志刚.高职院校在线开放课程质量保障体系研究[J].湖南邮电职业技术学院学报,2023,22(03):102—105.

责编:杨斯涵

一审:余蓉

二审:黄京

三审:杨又华

来源:湖南日报