湖南日报9月18日讯(通讯员 孔祥兴 张玳熔)新生入学适应,是高校育人工作的“首道考题”。如何让初入校园的学子快速褪去懵懂、融入集体?湖南信息学院电子科学与工程学院给出了温暖解法——选拔优秀党员学子组建“班导生”队伍,以“陪伴者”“解惑者”“引导者”的三重身份,在军训场、寝室、课余时光搭建起新生成长的“桥梁”,用“传帮带”的青春实践,让育人初心在细节里落地,为高校基层育人探索出特色路径。

清晨的军训场,当新生们还在整理着装时,班导生们已背着相机等候在此。他们穿梭在各个方阵间,镜头对准的不只是整齐的队列——有新生站军姿时额头冒汗却始终挺直的腰背,有踢正步反复调整膝盖角度的较真模样,还有休息时同学间递水、揉肩的暖心瞬间。这些画面被一一收录进“新生成长档案”,成为大学初体验的珍贵注脚。

午休时间,班导生们放弃休息,坐在电脑前筛选素材、剪辑短视频。不同于简单的影像拼接,他们会为每个新生附上专属鼓励:“今天方阵的步伐比昨天更整齐,进步看得见!”“你咬牙坚持的样子,就是青春最美的模样!”傍晚,带着温度的视频与文字准时出现在班级群,新生们看着镜头里的自己,不仅读懂了成长的意义,更在“同吃苦、共奋斗”的氛围中,攒足了训练的劲头。

休息间隙,班导生们的身影依旧忙碌:帮新生抚平被风吹乱的训练服,递上一瓶凉透的矿泉水,听他们吐槽训练的疲惫。一句“再坚持一下,你今天比昨天更棒了”,没有华丽辞藻,却像一股暖流,让新生们感受到“不是一个人在奋斗”,对学院的归属感也在悄然萌芽。

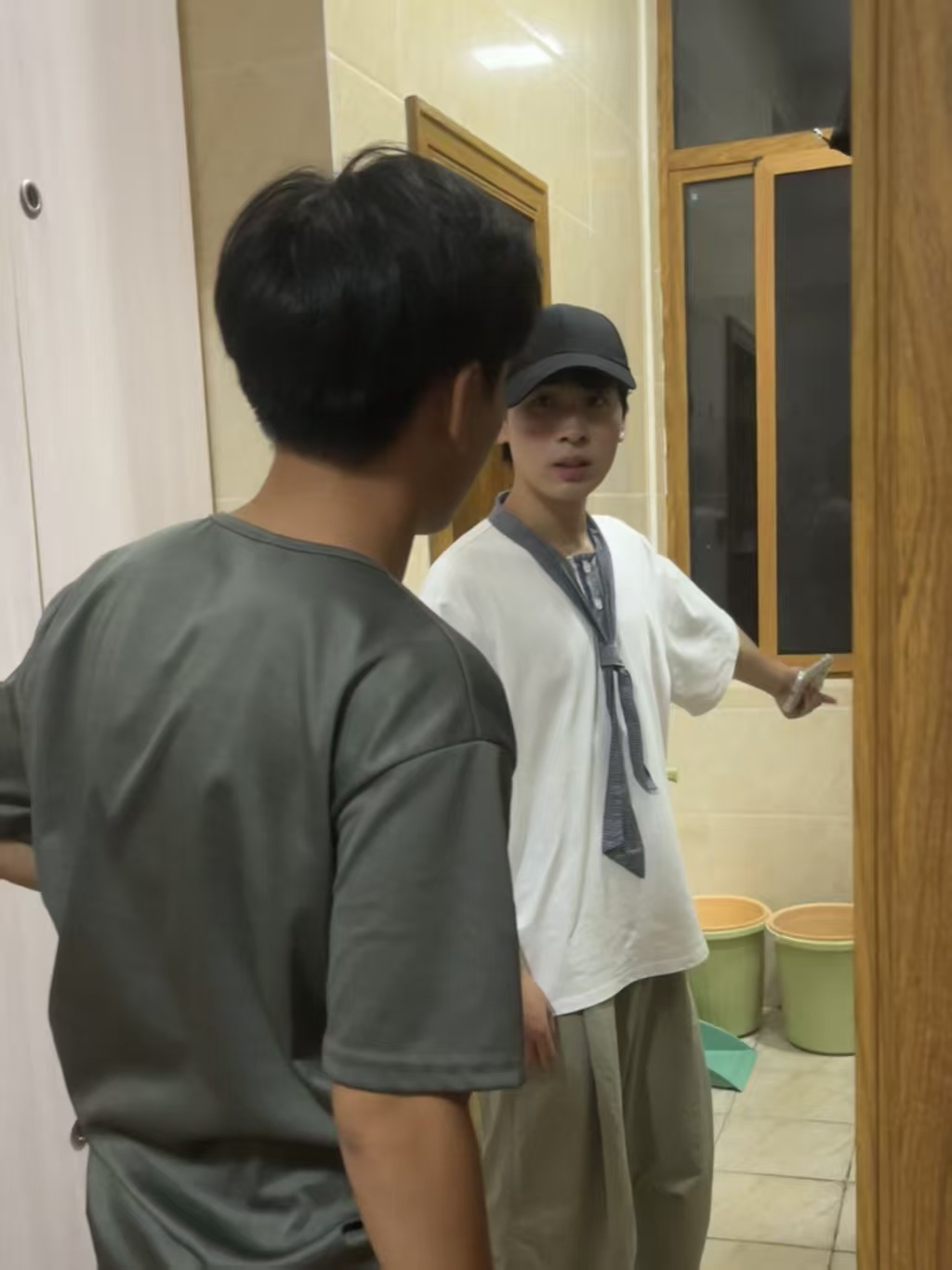

军训落幕,班导生的关怀从训练场延伸到寝室。晚饭后的寝室楼道,总能看到他们的身影:有新生对着“豆腐块”被子犯愁,班导生便蹲在床边,手把手教压角、捏棱,一遍不行就拆了重来,直到新生能独立叠出方正的被子;有人对着选课系统一脸茫然,班导生拿出自己当年的选课记录,用荧光笔圈出必学的基础课,反复叮嘱“这门课要提前预习,实践课一定要多动手”。

生活中的小事,班导生们同样放在心上。他们教新生用“湘信智慧”查课表、缴水电费,帮大家把常用功能设成快捷方式;睡前提醒“记得检查门窗”,还分享“寝室灯调亮度的小技巧”“洗衣机选模式的窍门”。遇到想家偷偷抹眼泪的新生,班导生会坐在床边,分享自己刚入学时“因食堂饭菜不合口,连续吃了一周泡面”的糗事,还会推荐“食堂三楼的红烧肉超下饭”“图书馆靠窗的位置能看到夕阳”,让陌生的校园渐渐有了“家”的温度。

面对专业导论课带来的焦虑,班导生们更是耐心疏导:“别急,后面老师会带我们去实验室,还会讲有趣的科研项目,慢慢就能找到专业兴趣啦!”这些细致的帮助,像一盏盏小灯,照亮了新生的迷茫,让他们渐渐有了底气去探索大学生活。

课余时光里,班导生又化身“倾听者”与“督导员”。每天晚上,他们都会逐篇翻看新生的军训日记:看到“训练太累,想放弃”的文字,就批注“现在的咬牙坚持,都是在为未来的成长蓄力”;读到“不知道大学该怎么规划”的困惑,就留言“大学是试错的舞台,慢慢来,总能找到属于你的方向”;发现日记里的语病或错别字,会用红笔轻轻标出,旁边附上修改建议,既疏解了情绪,又悄悄提升了大家的文字表达能力。

内务检查时,班导生们从不说“不对”“重做”,而是拿着内务标准表,和新生一起整理:“你看,把书按照大小分类摆,桌子会更整齐”“被子的边角再捏一捏,就更方正了”。遇到叠不好被子的新生,班导生会亲自示范,直到对方掌握技巧。“以前在家里从不整理房间,现在不仅会叠被子,还能把桌子收拾得干干净净,爸妈都说我长大了。”2025级新生的话,道出了许多学子的成长。

四年深耕,湖南信息学院电子科学与工程学院的班导生制度,已从最初的探索尝试,成长为学院育人体系的重要支撑。一批又一批优秀党员学子接过“接力棒”,把经验与温暖传递给一届又一届新生。未来,学院将继续深化这一特色模式,让“传帮带”的优良传统在校园扎根,以青春之力护航新生成长,让育人初心在实践中愈发坚定,为培养更多高素质人才注入源源不断的力量。

责编:杨斯涵

一审:余蓉

二审:黄京

三审:杨又华

来源:湖南日报